"建设中国式现代化•苏州微故事"第五期

苏州常熟沙家浜镇芦荡村党委书记张忆妍

点燃“红色引擎”,赋能乡村振兴

“朝霞映在阳澄湖上,芦花放稻谷香,岸柳成行……”革命现代京剧《沙家浜》的唱词,穿过悠悠岁月,照进了现实,一幅乡村振兴的动人画卷徐徐展开。

苏州常熟沙家浜镇芦荡村是戏剧《沙家浜》真实故事发生地,传承红色基因,弘扬革命传统,把红色精神的丰富内涵转化为乡村振兴的强大动力,探索出以教育培训、现代渔业、乡村旅游三大特色产业为主的强村富民产业矩阵,奏响了红色赋能乡村振兴的“协奏曲”。2021年,芦荡村作为苏州首个红色美丽村庄试点村,入选中组部、财政部“推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄”试点。

在这里,“因红而富”与“因绿而美”相得益彰。近年来,姑苏乡土人才、沙家浜镇芦荡村党委书记张忆妍以“千村美居”工程为抓手,推动芦荡村“党建网、治理网、服务网”三网融合,道路宽敞、环境美丽、乡风文明,村民的获得感、幸福感显著提升,芦荡村成为村民引以为傲的幸福家园。中国式现代化的江南水乡新图景,透过芦荡村便照出了具体形象。

作为一名农村党组织书记,我将当好中国式现代化实践的先行者,坚持以人为本、坚持农业农村优先发展,从实际出发,探索体制机制改革和乡村发展多元路径,奋力抒写中国式现代化的乡村振兴新篇章。现代化乡村建设,不仅要富民增收,提高百姓物质生活水平,还要通过党员引领、红色传承、乡贤带动,丰富百姓精神文明,展示新面貌,创建新农村,走向新生活。

为百姓做实事 做好村民的知心人

“村民的事再小,也是头等大事。只要村民提出问题,有诉求,我都会认真解答他们的问题,尽力帮助解决困难。”张忆妍刚从镇里调任到村里当书记的第一天,就有村民跑到办公室来,询问政策变化,倾诉家长里短。与以往同各部门打交道不同,做村书记要与百姓“面对面”,新的工作环境对张忆妍提出了挑战,而她则选择用行动来直面挑战:迈开腿走到群众中去,主动去了解百姓的困难和需求,记录了一本本的“民情日记”。

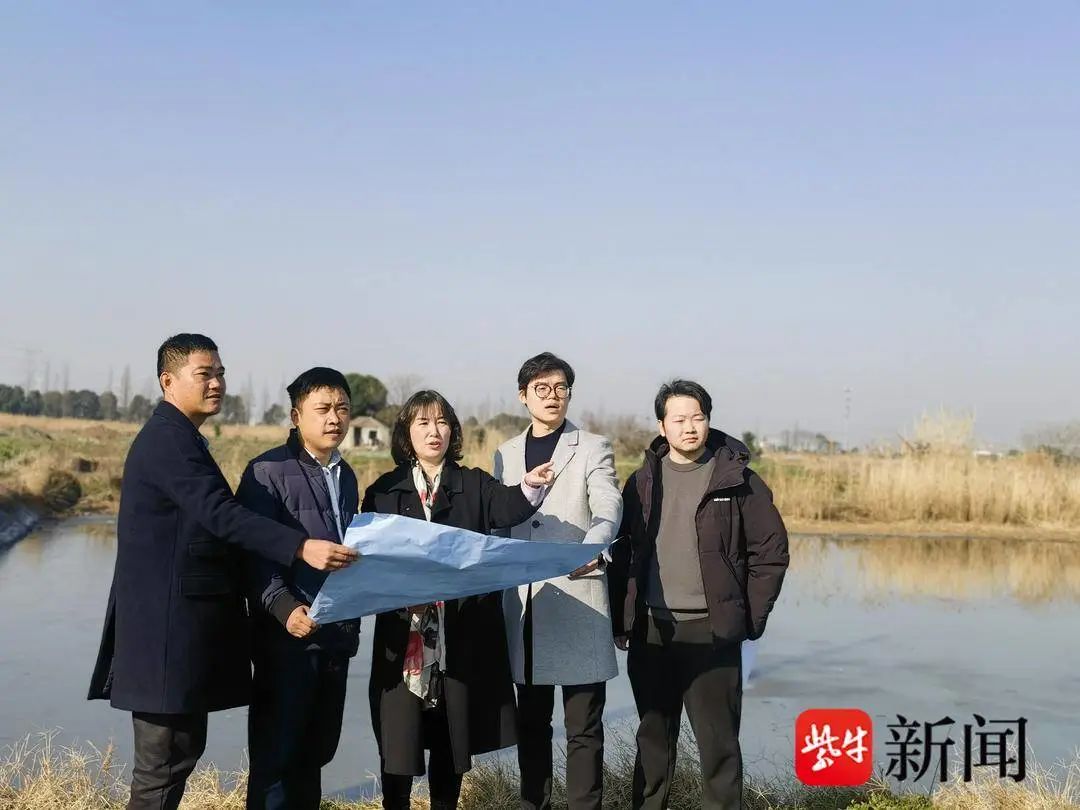

张忆妍到村里后,跑遍了全村所有宅基,发现有部分宅基道路狭窄、破损,村民出行很不方便,村庄环境也比较差,家前屋后堆满了杂物。“当时,我们正大力推进美丽乡村建设,着力实施‘千村美居’工程,第一步就是要对环境进行整体性改造提升,拆除违建、清除杂物、拓宽道路……”但部分村民对此表示不理解、不支持,更是有不少的村民们向她投来了怀疑的目光,为工作的推进带来了阻力。张忆妍便一家家、一户户地上门,走访调研,阐述缘由,澄清误会,把规划一步步地解释给他们听。

做好村民的知心人,把村民当成亲人,知民意、解民忧。日渐变美的环境加上面对面的坦诚沟通,张忆妍成功地让百姓理解了“千村美居”的工作,进而从反对转向支持。“建设好后村民们看到我,都会激动地感谢村里,没想到‘千村美居’工程能让他们的家园变得这么好这么美。” 张忆妍笑着说。

“我们基层干部,就要做百姓的贴心人。”在走访中,张忆妍还了解到有的家庭存在特殊困难,孩子也产生了辍学的念头。张忆妍便主动帮他们申请相应补贴,对接各政府部门和社会组织,提供经济上的帮助和精神上的引导,让小孩得以安心学习。

俯下身子察民情,贴近群众访民意。在张忆妍心里,“村民的事再小也是头等大事”。如今,在芦荡村里,张忆妍有了更多“好帮手”,村民们有了更多的贴心人。张忆妍介绍,这些年他们不断优化治理模式,培育“党群连心 一网情深”社会治理品牌,成立“醉美乡韵”“平安巡查”等5支行动支部,建立“1+X+10”党员联户机制,深入推进党建引领基层网格化治理试点,全村按自然宅基划分10个网格,选聘10名海棠先锋为网格长和25名以村民代表、妇女队长、退役军人为主的网格员。依托先锋阵地,常态开展“早茶门诊”“统一接待日”“春来月谈”党群议事会等活动,村“两委”每人挂钩1个宅基,听民意、纾民困、解民忧,精细化地服务每个宅基村民。

“作为一个村书记,我工作的最大收获和幸福,就是能切身了解百姓困难,满足实际需求,为百姓多做实事!”张忆妍说。

以民生为导向建设美丽家园 “五治”融合确保长治久洁

夏日时节,走进沙家浜镇芦荡村,繁花盛开,绿树成荫,一派充盈模样。乡舍粉墙黛瓦、鳞次栉比,宅前屋后用木篱笆围起了菜圃,花园里载满了月季、海棠,不断焕新着人们对于农村面貌的印象。“芦荡村通过特色田园建设和‘千村美居’工程,让村容村貌、居住环境,发生了翻天覆地的变化。”张忆妍说。

“以前,村里的各种电线和网线东拉西扯,盘根错节。现在经过强弱电线路整治,在黄桥和章基宅基将强弱电入地,村庄上看不到电线杆了,村里环境焕然一新,心情也更舒畅。”张忆妍介绍,从2019年开始,芦荡村启动农宅组团翻建、人居环境提升等项目,实施“千村美居”工程,铺设道路、疏浚河道、改造驳岸和安装路灯,美化绿化亮化村庄。同时还新建了停车场、文体活动中心,补齐了农村基础设施和公共服务短板。

“时光长廊”“共享果园”“芦耕菜园”……在芦荡村里,处处是美景,绽放的鲜花、明艳的色彩让人赏心悦目。“我们将闲置的土地进行规划整理,种植上花草果树,让附近的村民帮忙照看,他们还抢着打理照料呢!现在,花园果园也成了饭后休闲的场所,丰收的时候还可以尝尝新鲜果子。”张忆妍说,“芦耕菜园”还扮演了亲子活动基地的角色,村民可以通过认领的方式,拥有一块属于自己的菜地,种植心仪的植物,体验一下农耕的乐趣。

为真正实现“网格”管理细化,确保人居环境长效管理不留死角、长治久洁,增强百姓获得感和幸福感,近年来,芦荡村积极探索构建“五治”融合的人居环境长效管护机制,村民自治起到了主导作用,实施“美丽庭院”“美丽菜园”“美丽渔塘”等美丽系评比,扮靓村庄小景,推进环境优美、充满活力、和谐有序的美丽乡村建设。“家家参与,人人动手,以家庭小美汇聚乡村大美。”张忆妍胸有成竹地说道。

对于村庄环境的长效管护,张忆妍也有着明晰的规划。从去年开始,芦荡村推进党建网格、综治网格、服务网格“三网融合”,让网格支部书记与网格长带头履职,专职人员定岗定户、管理定标,施行网格化的分片包干。无论是片区标识,还是芦荡村村委会,都可以看到清晰的片区划分和责任人名单。“我们将村干部负责名单和片区进行公示,将责任落实到人,并对村民的文明行为进行积分评比,每月都给予一定的日用品奖励。”张忆妍说。

“千村美居”扮靓诗画田园,“精治理”绣出“大美图”!美居村庄充分融入沙家浜红色文化、蟹文化和江南水乡文化等特色亮点,形成了“一宅基一主题,一村落一特色”的建设格局,目前芦荡村已建成1个江苏省特色田园乡村,康居乡村占比70%,美丽宜居乡村全覆盖。草荡东和草荡西两个自然宅基启动特色田园乡村建设,打造草荡文旅休闲区。

红色基因代代传承 “芦荡火种”助力乡村振兴

芦荡村村如其名,四周是密密匝匝的芦苇荡。昔日的抗日战场,现已成为红色教育大课堂。作为《沙家浜》故事的主要发生地,芦荡村传承红色基因,弘扬革命传统,把红色精神的丰富内涵转化为乡村振兴的强大动力。“为了挖掘红色资源、讲好红色故事,我们依托黄桥章基红色教育点和红色家园综合服务中心,打造了‘芦荡学堂’红色IP。通过创作红色绘本、选育红色宣讲队伍、开展实境教学等措施,将红色基因一代代传承下去。”张忆妍说。

在芦荡村的农家书屋内,《朱凡碧血丹心映忠魂》《干桂宝独摇小船送情报》等颇具“芦荡”特色的书籍映入眼帘。这些书籍通过系列编撰,呈现了八十多年前发生在沙家浜芦苇荡的抗战事迹,生动形象的插画也提醒了后人不忘往昔峥嵘岁月。“这些书籍就放在我们农家书屋,既是党员团员的学习资料,也是群众可以随手借阅的红色读本。”张忆妍介绍道。

“这是新四军养伤处,也是京剧《沙家浜》的故事发源地、孙大生的故居。往昔的抗战古迹,被我们挖掘修缮。”在新四军养伤处,一系列当年抗战的医药器具、药材等陈列在中庭内,左右两间房则保持了抗战时代的陈设。张忆妍表示,芦荡村以旧修旧修复了新四军养伤处、阿庆茶馆,在建设过程中充分利用闲置的八仙桌、门板、柜子、床等本土特色材料进行修建,并四处搜寻具有江南农村特色的旧农具、老物件打造景观小品和氛围装饰,体现芦荡村地域特色。

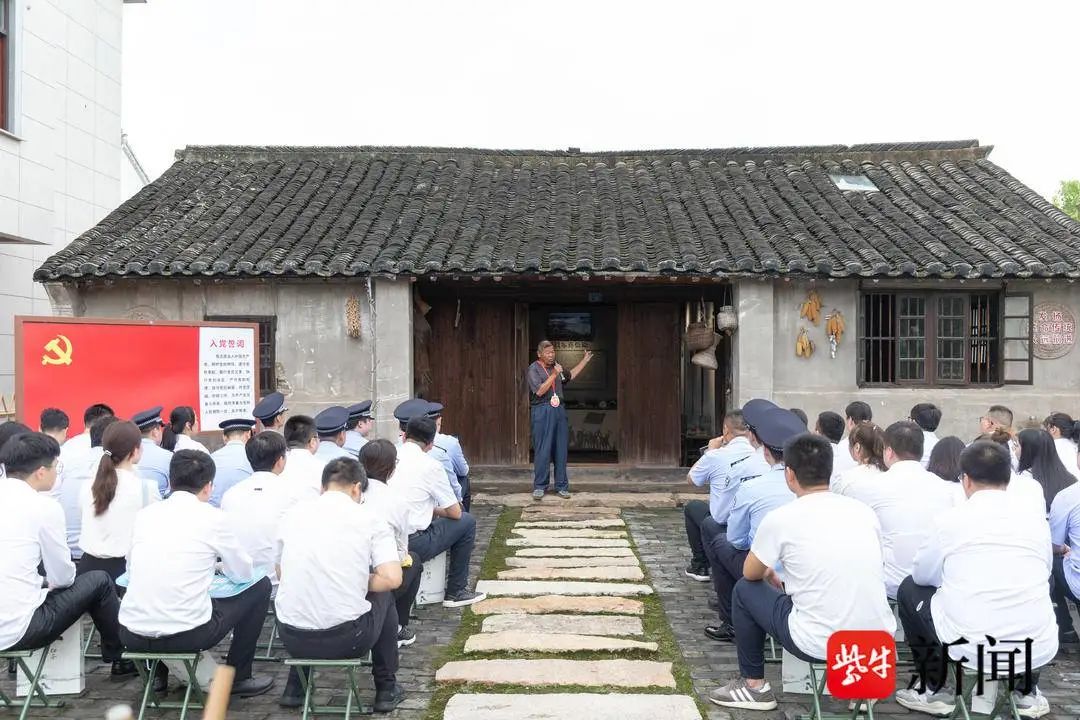

昔日的新四军养伤处,如今成了生动的党性学习教育“现场教学点”。张忆妍说,新党员在这里宣誓入党,老党员在这里重温入党誓词,重忆那段浓浓军民鱼水情,回望今天幸福生活的来处。

以沙家浜的红色IP为载体,芦荡村形成以“一点红”带动“一片红”的工作效应和社会效益,整合红色基因与红色文化开设芦荡学堂。同时,设计了系列形象IP,再加上乡村研学项目、红色村系列文创产品等。2022年至今年5月,芦荡村共接待培训团队195批次、上万人次。

“讲好芦荡村的红色故事,也少不了村民们的助力,今年79岁的徐雪夯就是我们村有名的‘方言红色宣讲员’。”张忆妍介绍,周边城市的党员、群众来培训和参观时,徐雪夯就出场用方言讲解,方便彼此交流。在芦荡村,几乎每个村民都能讲上一段红色故事。芦荡村还专门培训了一批涵盖不同年龄段、熟悉村情村史、擅讲红色故事的群众宣讲员和乡土专家,针对不同团队推出特色讲解。据统计,今年以来,芦荡村累计有3000多人次参与各类志愿宣讲和服务。

“我们还积极引入乡贤、大学生等群体,引导支持他们共同参与红色美丽村庄建设,以商赋能,在红色产业里找准方向、丰富业态,在推广与策划上下功夫,挖掘流量密码,全面激活红色文化,创建具有内生动力的红色产业资源。”张忆妍说。

打造“红色+”乡村旅游名片 “多条腿”走路让农民增收致富

从新四军养伤处往南走约百米,就是阿庆茶馆,是《沙家浜》里阿庆嫂用来掩护身份的场所。走进阿庆茶馆,堂屋里摆着八仙桌,里间的灶台垒了“七星灶”,也就是一个可以同时烧煮七把壶的灶膛。

“这里曾经是提供新四军休息整顿的场所,如今旧貌换新颜,也承载起了新使命,是村民议事话事、开展活动的好去处,也是‘家门口的海棠花’党群服务阵地。”张忆妍说,平日里,阿庆茶馆由住在隔壁的村民志愿者徐玉珍负责打理,从小听爷爷讲的红色故事长大的她,当志愿者就是想为建设家乡出一份力。

从阿庆茶馆出来向前走几十米,一座二层半的小楼上,“章基一号农家菜馆”几个大字闯入眼帘。这是徐玉珍开的一家农家乐,也是全村第一家农家乐。记者见到徐玉珍时,她正筹备着今天中午客人预定的午餐。“我近年看到村里变美变好,人气旺了起来,就和丈夫一起回来创业,开了农家乐。生意好的时候一个月能有两万收入呢!店里不忙的时候,我就去阿庆茶馆帮忙。”徐玉珍说,农家乐生意向好得归功于红色资源的开发利用,绿色村庄建设也帮着吸引了不少游客。

“芦荡村将充分挖掘红色资源,打造具有芦荡特色的农文旅项目,让村民们富口袋、富脑袋。” 张忆妍介绍,在沙家浜风景区和阳澄湖景区的辐射带动下,村集体成立文旅公司,引入第三方团队开展整村文旅运营,实施农文旅一体化发展,拓展农产品认养、农家乐经营、精品民宿租赁、劳务合作为主的兴农模式。2022年,村民人均年收入达到5.7万元。成立电商党支部,以“支部搭台、电商唱戏、共创品牌、农户受益”,赋能水产养殖产业。2022年水产品销售额达到1亿元,亩均效益上万元。

今年,芦荡村将进一步做精文旅规划,结合常熟沙家浜渔文旅融合发展片区建设,做强“芦荡火种”文旅品牌,建设“芦荡学堂”,推出“红色系”主题党课和“芦荡系”研学项目,开发芦荡火种体验园、芦荡火种营地、精品农家乐、特色民宿等项目,一张集红色教育、特色农业、水乡风情、民宿美食于一体的“红色+”乡村旅游“新名片”正在打造中,不断激活村级经济发展新动能。

让农民增收致富,张忆妍的选择是“多条腿”走路。在芦荡村红色家园综合服务中心,可以看到满满“芦荡”特色的“芦荡集市”。各式特产水果应有尽有,大米、茶叶等也是包装完善、“整齐待发”,甚至还有爊鸡等特色预制食品。“这里是对芦荡村乃至沙家浜镇的土特产做集中展示的区域,我们还会开展‘助农’直播,利用‘小屏幕’打开‘大市场’,为乡村振兴开辟了新渠道。” 张忆妍一边展示、一边介绍。

“带动老百姓致富是村干部义不容辞的责任。我们将进一步改善村庄环境建设,打造‘红色+’文旅模式,并进一步开拓半成品加工、农产品直播等新的致富渠道,带领百姓取得新发展!”张忆妍说。